老々介護のグルメ日誌

先日の節分で「巻き寿司を食べたい」というかねてからの妻の要望のため、巻き寿司に挑むことにしました。そこでまず竹製の“巻きす”をネットで購入しておきました。

ところがその後ダイソーの店内で偶然で巻きす不要の巻き寿司製造道具を見つけ「これは便利そう!」と購入しました。

写真の通り二つのパーツに分かれていてそれぞれに寿司メシを入れて、片一方の寿司メシの中央を凹ませておいてそこに具を入れるわけです。この両者を合体すれば巻きずしの海苔以外のパーツが完成で、それを海苔で巻けば出来上がり。

要はたい焼き器の発想で巻きずしの海苔以外の部分を作るわけです。

しかしこれを使って巻きずしを作ることは失敗でした。結論から言えば、この道具では何本か失敗覚悟で試作しないとまともな巻きずしなど出来るわけないのです。

我が家は夫婦で3本作れば良いのでそのために何本も試作などやってられません。結局一本目に出来の悪いのを作って、2本目作製の途中で更に出来が悪いものが出来そうなので、やめにしました。

結局は“巻きす”をつかって作り直しました。巻きすは単純明快で寿司飯の厚さを自由に調整できますし、分かりやすいシステムであるので一度巻いてみれば要領もつかめます。

結局「巻きずし製造道具」は捨ててしまいました。どうせ百円で買える商品ですから。

家内は巻きすを使った巻き寿司で十分喜んでくれましたよ。結局やってみると巻きすを使って巻き寿司を作るのって下手な道具を使うより簡単に出来るのですよ。

ところがその後ダイソーの店内で偶然で巻きす不要の巻き寿司製造道具を見つけ「これは便利そう!」と購入しました。

写真の通り二つのパーツに分かれていてそれぞれに寿司メシを入れて、片一方の寿司メシの中央を凹ませておいてそこに具を入れるわけです。この両者を合体すれば巻きずしの海苔以外のパーツが完成で、それを海苔で巻けば出来上がり。

要はたい焼き器の発想で巻きずしの海苔以外の部分を作るわけです。

しかしこれを使って巻きずしを作ることは失敗でした。結論から言えば、この道具では何本か失敗覚悟で試作しないとまともな巻きずしなど出来るわけないのです。

我が家は夫婦で3本作れば良いのでそのために何本も試作などやってられません。結局一本目に出来の悪いのを作って、2本目作製の途中で更に出来が悪いものが出来そうなので、やめにしました。

結局は“巻きす”をつかって作り直しました。巻きすは単純明快で寿司飯の厚さを自由に調整できますし、分かりやすいシステムであるので一度巻いてみれば要領もつかめます。

結局「巻きずし製造道具」は捨ててしまいました。どうせ百円で買える商品ですから。

家内は巻きすを使った巻き寿司で十分喜んでくれましたよ。結局やってみると巻きすを使って巻き寿司を作るのって下手な道具を使うより簡単に出来るのですよ。

来年定演は第70回記念です

合一会の皆さま正月も終わり遅ればせながら新年あけましておめでとうございます。

いよいよ来年は定演第70回記念の年となります。記念定演での現役OB合同ステージはどうなるのか私もよく分かっていなかったので真利枝先生や現役役員に電話で情報を確認しました。分かったことを箇条書きに記しておきます。

* 去年12月の定演における先生ステージでは現役たちに交じって若手のOB6~7人が立ちました。このメンバーは府大合唱団の現役・卒団生からなる “北山混声合唱団(略してキタコン)” に声掛けして参加してもらったものでした。今年の定演先生ステージでは更にOBの参加者を増やす意向です。キタコンは現役合唱団員や若手OBと第60回記念定演前後世代の指揮者数名も参加しており、合唱祭(京都合唱祭以外も含めて)に参加などを活動目標としているようです。

* 先生ステージに立つOBが増えることについて伊東先生は「100名を超えてもなんとでもなる」と目をキラキラさせて語っておられたと真利枝先生は私(石田)に伝えてくださいました。そしてご自身の定演ステージの選曲を今までされてきた伊東先生は第70回定演の年が丁度還暦にあたり、この第70回は特に選曲にヤル気を見せておられて「委嘱作品」というアイデアも持っておられるそうです。

* 昨年の定演の合同ステージではOBの練習は主に土曜日の現役練習に参加したそうです。練習用音源も配布していたそうで練習にあまり参加できなかった人もそれでステージに立てました。

――今年の現役役員体制が確立した時点で主要役員から第70回記念定演について意向を聞いていくつもりですので分かったことがあればまた報告いたします。

いよいよ来年は定演第70回記念の年となります。記念定演での現役OB合同ステージはどうなるのか私もよく分かっていなかったので真利枝先生や現役役員に電話で情報を確認しました。分かったことを箇条書きに記しておきます。

* 去年12月の定演における先生ステージでは現役たちに交じって若手のOB6~7人が立ちました。このメンバーは府大合唱団の現役・卒団生からなる “北山混声合唱団(略してキタコン)” に声掛けして参加してもらったものでした。今年の定演先生ステージでは更にOBの参加者を増やす意向です。キタコンは現役合唱団員や若手OBと第60回記念定演前後世代の指揮者数名も参加しており、合唱祭(京都合唱祭以外も含めて)に参加などを活動目標としているようです。

* 先生ステージに立つOBが増えることについて伊東先生は「100名を超えてもなんとでもなる」と目をキラキラさせて語っておられたと真利枝先生は私(石田)に伝えてくださいました。そしてご自身の定演ステージの選曲を今までされてきた伊東先生は第70回定演の年が丁度還暦にあたり、この第70回は特に選曲にヤル気を見せておられて「委嘱作品」というアイデアも持っておられるそうです。

* 昨年の定演の合同ステージではOBの練習は主に土曜日の現役練習に参加したそうです。練習用音源も配布していたそうで練習にあまり参加できなかった人もそれでステージに立てました。

――今年の現役役員体制が確立した時点で主要役員から第70回記念定演について意向を聞いていくつもりですので分かったことがあればまた報告いたします。

定演まであと2週間!

現役たちはエックスに定演までの日めくりカレンダーを毎日投稿しております。

昨日は定演まであと14日の書き込みでした。4回生の男声二人に登場してもらって

Q1「高校時代の思い出」 Q2「定演に向けて一回生へのメッセージ」 について答えてもらっています。

◎府大では希少な存在である北海道出身のケロ君は元合一会係長で彼の回答は

Q1. 地元が北海道で車通学なのに、車が雪に埋もれてて高校休んだ

Q2. この曲をこのメンツで歌えるのは最後なので心から楽しめ

◎元Basパーリーのマツタケ君は

Q1. 前日に徹夜をした帰宅中に、電車でそのまま頭から手すりに突っ込んで周りに白い目で見られた...

Q2. とにかく定演を楽しんで!!

このように現役たちは定演に向けて日々練習に励む傍らエックスでも連日団内情報を発信してくれております。

定演の成功を願っております!

昨日は定演まであと14日の書き込みでした。4回生の男声二人に登場してもらって

Q1「高校時代の思い出」 Q2「定演に向けて一回生へのメッセージ」 について答えてもらっています。

◎府大では希少な存在である北海道出身のケロ君は元合一会係長で彼の回答は

Q1. 地元が北海道で車通学なのに、車が雪に埋もれてて高校休んだ

Q2. この曲をこのメンツで歌えるのは最後なので心から楽しめ

◎元Basパーリーのマツタケ君は

Q1. 前日に徹夜をした帰宅中に、電車でそのまま頭から手すりに突っ込んで周りに白い目で見られた...

Q2. とにかく定演を楽しんで!!

このように現役たちは定演に向けて日々練習に励む傍らエックスでも連日団内情報を発信してくれております。

定演の成功を願っております!

合一会報が近々発送されます

もうすぐ会員皆様のお手元に定演チラシを同封した合一会報が届く予定です。

今回は全4頁のうちほぼ3頁分で2年後の第70回定演記念「現役合一会員合同ステージ」に関する記事を掲載しております。

第40回記念定演以降、第50回、第60回とコンサートホールで「大曲」を合同ステージで歌ってきました。

第70回もそうなるのではと思っておられる会員も多いと思われますが、現状はそうも簡単にはいかないということを今回の会報では述べさせていただきました。

大きなポイントは第60回以降コロナ禍もあって団員数は少ない年が続いていました。それで第70回定演時点では合同ステージ練習の運営をお任せする直近4年以内卒団生が少なくスタッフ不足で開催が困難な感じなのです。

指揮者にしても今年も含めて直近4年以内の正指揮者4名の内、2名が中途辞任して定演では前年の正指揮者が代わって振ってくれています。それで練習指揮者になってくれる人材確保が苦しくなります。

ベテラン合一会員から練習指揮者を出せればよいですが、過去振ってくれたベテランの方々も合一会活動から退かれたり、高齢化されたために私が頼めそうな人もおられません。

そして事務局長の私自身が、今年3月から脳梗塞後遺症の家内を一人で老々介護するために、在宅ワークでしか活動を支えられなくなっています。

そういった事情を今回の会報では述べております。とにかくお読み願いたいです。

今回は全4頁のうちほぼ3頁分で2年後の第70回定演記念「現役合一会員合同ステージ」に関する記事を掲載しております。

第40回記念定演以降、第50回、第60回とコンサートホールで「大曲」を合同ステージで歌ってきました。

第70回もそうなるのではと思っておられる会員も多いと思われますが、現状はそうも簡単にはいかないということを今回の会報では述べさせていただきました。

大きなポイントは第60回以降コロナ禍もあって団員数は少ない年が続いていました。それで第70回定演時点では合同ステージ練習の運営をお任せする直近4年以内卒団生が少なくスタッフ不足で開催が困難な感じなのです。

指揮者にしても今年も含めて直近4年以内の正指揮者4名の内、2名が中途辞任して定演では前年の正指揮者が代わって振ってくれています。それで練習指揮者になってくれる人材確保が苦しくなります。

ベテラン合一会員から練習指揮者を出せればよいですが、過去振ってくれたベテランの方々も合一会活動から退かれたり、高齢化されたために私が頼めそうな人もおられません。

そして事務局長の私自身が、今年3月から脳梗塞後遺症の家内を一人で老々介護するために、在宅ワークでしか活動を支えられなくなっています。

そういった事情を今回の会報では述べております。とにかくお読み願いたいです。

昨年度の合一会収支決算報告

下表の通りで、単年度収支は50,499円(収入合計236,509円-支出合計186,010円)の黒字です。

年度当初通帳残高が555,861円でしたので、年度末通帳残高は50,499円増えて606,360円となりました。すなわちこの金額が合一会の貯金高で、次年度への繰越金でもあります。

《事務局長よりのコメント》

収入で「入会金」は卒団生から卒業式の日に徴収したもので去年は卒団生3名全員から徴収。

支出は経常的な支出のみで、会報送付代と現役への経常的な支援支出がほとんどです。

年度当初通帳残高が555,861円でしたので、年度末通帳残高は50,499円増えて606,360円となりました。すなわちこの金額が合一会の貯金高で、次年度への繰越金でもあります。

《事務局長よりのコメント》

収入で「入会金」は卒団生から卒業式の日に徴収したもので去年は卒団生3名全員から徴収。

支出は経常的な支出のみで、会報送付代と現役への経常的な支援支出がほとんどです。

老々介護記5(超短Me.より)

老々介護記5(超短メッセージより)

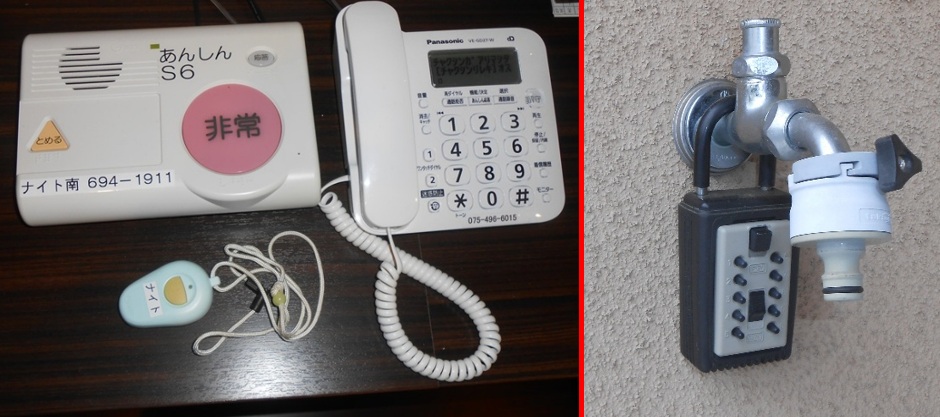

#とにかく緊急時に押せば福祉介護士が駆けつけてくれるサービス。我が家には次の3点セットがあります

。

①【下図画像左】電話機のすぐ左横にNTTの電話回線を利用した“非常”と書かれた大きな緊急時押ボタンのついた装置を接続しています。このボタンを押すと緊急センターに連絡が行きます。向こうの担当者がスピーカーで「どうしました?」と聞いてくれてそれに応答がなかったら即座に家まで駆けつけてくれます。

介護している私は家内を残して家をなるべく長時間空けないようにして用事を済ませています。それでも私が不在時に家内が助けを必要としたとき、ないしは家にいる私自身の身に異常が起こった場合に使うためにあります。ちなみに家内は脳梗塞でモノがちゃんと見えにくくなってスマホや電話は扱えなくなっています。

②【下図画像左の下方のペンダント】上記以外にももう一つ障害者本人が常時身に着けておけるペンダント式「緊急時押しボタン」もあります。これも非常時に押せば上記と同じです。

③【下図画像右】我が家の玄関外壁部についている水道蛇口に外されないようにぶら下げたキーボックス。これには「0~9の番号キー」が付いていて暗証番号を押すとボックスが開いて中には玄関キーが入っています。緊急時に駆けつけてくれた介護サービス担当者がここから玄関キーを取り出して家に入ることが出来ます。

#とにかく緊急時に押せば福祉介護士が駆けつけてくれるサービス。我が家には次の3点セットがあります

。

①【下図画像左】電話機のすぐ左横にNTTの電話回線を利用した“非常”と書かれた大きな緊急時押ボタンのついた装置を接続しています。このボタンを押すと緊急センターに連絡が行きます。向こうの担当者がスピーカーで「どうしました?」と聞いてくれてそれに応答がなかったら即座に家まで駆けつけてくれます。

介護している私は家内を残して家をなるべく長時間空けないようにして用事を済ませています。それでも私が不在時に家内が助けを必要としたとき、ないしは家にいる私自身の身に異常が起こった場合に使うためにあります。ちなみに家内は脳梗塞でモノがちゃんと見えにくくなってスマホや電話は扱えなくなっています。

②【下図画像左の下方のペンダント】上記以外にももう一つ障害者本人が常時身に着けておけるペンダント式「緊急時押しボタン」もあります。これも非常時に押せば上記と同じです。

③【下図画像右】我が家の玄関外壁部についている水道蛇口に外されないようにぶら下げたキーボックス。これには「0~9の番号キー」が付いていて暗証番号を押すとボックスが開いて中には玄関キーが入っています。緊急時に駆けつけてくれた介護サービス担当者がここから玄関キーを取り出して家に入ることが出来ます。

老々介護記5(続き)

石田事務局長(77年卒)

石田事務局長(77年卒)  2025/05/10(Sat) 05:54 No.723

2025/05/10(Sat) 05:54 No.723

# 福祉用具レンタル

物品面で重要なのは日常生活に欠かせない福祉器具のレンタルです。我が家では現在下記の四つの物品をレンタル利用しています。

①電動ベッド――ベッド面の高さ調整が可能。頭部分だけ、ないし足部分だけの上げ下げも可能。

②車イス、家中用と外出用の計2台――家中用は小ぶりで手で漕げないシステム、家内は足で漕いで移動しています。。外出用は頑丈で手で漕げるシステム。

③トイレの立ち座りの際の補助具【下図画像左】

④玄関スロープ【下図画像右】取り外しが簡単に出来ます。これを設置すれば車イスのママ屋内から外出できます。

× × × × ×

以上が利用している介護サービスで次回からは前回紹介した週間介護サービスの詳しい内容を紹介します

物品面で重要なのは日常生活に欠かせない福祉器具のレンタルです。我が家では現在下記の四つの物品をレンタル利用しています。

①電動ベッド――ベッド面の高さ調整が可能。頭部分だけ、ないし足部分だけの上げ下げも可能。

②車イス、家中用と外出用の計2台――家中用は小ぶりで手で漕げないシステム、家内は足で漕いで移動しています。。外出用は頑丈で手で漕げるシステム。

③トイレの立ち座りの際の補助具【下図画像左】

④玄関スロープ【下図画像右】取り外しが簡単に出来ます。これを設置すれば車イスのママ屋内から外出できます。

× × × × ×

以上が利用している介護サービスで次回からは前回紹介した週間介護サービスの詳しい内容を紹介します

石田事務局長(77年卒)

石田事務局長(77年卒)  2025/05/10(Sat) 05:54 No.723

2025/05/10(Sat) 05:54 No.723

指揮者のひとりごと13

指揮者のひとりごと…振りの基本…その13

土田和彦さん(W64年卒)の文章です。

指揮者のひとりごと…振りの基本…その13

今までの繰り返しになるかもしれませんが、私の指揮者として前に立つ時の心構えと申しますか気持ちに添って書き連ねてみたいと思います。

毎回毎回何度も同じ言葉の繰り返しで読みづらいとは思いますがお許しください。

今まで自分が出来ているから〝指揮者は誰にでも出来る〟との想いを持って、事あるごとにそう言ってきました。

でも、10年ほど前からその思いがちょっと違うのではないかと思い始めてきました。Free lanceとなるに至らざるを得なくなった主な原因がこの思いに纏わってそれが強くなったからです。

というのも前言を翻すようですが、やはり〝指揮者〟という存在は誰よりも〝強い意志〟と、それとは相反するようですが、人としての〝繊細な感覚〟…〝叙情性〟とか〝感性〟という心に受けとめる人として持っている〝感性〟というものでしょうか?…を持って臨まねばならないと思われてきたのです。

先にも申し上げましたように、指揮者は生涯〝学び続けなければならない〟存在として強い意志を持って切磋琢磨し続けていかねばなりません。少しでも怠れば自分の技術が後退するだけでなく変な癖が付いてしまい、それを直すのにもっと大変な時間と努力が必要になります。だから時間があれば基礎技術…振りの基礎その3掲載…を毎日連続して習練…修練…しなければなりません。

そして何より大切なことは曲から溢れる情緒の総てを伝える事が出来るように細かい表現を工夫して…しかも独り善がりにならない技術を…身に着けていかねばなりません。

ステージでは指先の一振り以外に伝える手段はないのですから、曲の持つ情緒に自分の心に湧き出ずる熱い想いを乗せて想いの総てを伝えられるよう豊かな表情を込めて表現したいものです。

そのためには自分の周りに溢れる色々な豊かな情緒を感じ取る心…感性…がなければならないと強く思っています。だから事あるごとにあらゆる事象から発せられる情報を心豊かに繊細に感じ取る心を養っていかねばならないのではないでしょうか。この〝感性〟があるかないかが指揮者を任せられるか否かの分かれ目のような気がします。

素晴らしい指揮者は曲に書かれた作曲家…編曲家…の想いを引き出し、自分の感性という絵の具でその上に素晴らしい彩色を施していくことが求められ、それに応えるように自分の感性を豊かに働かせていくことが大切となります。与えられた曲をしっかり分析すると共に書かれた曲想をどのように解釈し変化させていくか、それが指揮者に求められる音楽性であり芸術性だと思います。

フリーとなった今、気持ちの上で余裕を持って今まで続けてきたこと…指揮者としての大切なことなど…を纏めてみようと思い立ったのです。と同時にこれからの時間…人生の最後に残された余裕の時間…をもう一度学び直したいという思いも湧き上がってきたのです。

お陰様でこの春から積極的に学びの場を与えられて、再び広く音楽のこと、芸術のことに留まらずスポーツや日常生活のことなどあらゆる分野にわたって学びの場に身を置いて頑張って居ます。

土田和彦さん(W64年卒)の文章です。

指揮者のひとりごと…振りの基本…その13

今までの繰り返しになるかもしれませんが、私の指揮者として前に立つ時の心構えと申しますか気持ちに添って書き連ねてみたいと思います。

毎回毎回何度も同じ言葉の繰り返しで読みづらいとは思いますがお許しください。

今まで自分が出来ているから〝指揮者は誰にでも出来る〟との想いを持って、事あるごとにそう言ってきました。

でも、10年ほど前からその思いがちょっと違うのではないかと思い始めてきました。Free lanceとなるに至らざるを得なくなった主な原因がこの思いに纏わってそれが強くなったからです。

というのも前言を翻すようですが、やはり〝指揮者〟という存在は誰よりも〝強い意志〟と、それとは相反するようですが、人としての〝繊細な感覚〟…〝叙情性〟とか〝感性〟という心に受けとめる人として持っている〝感性〟というものでしょうか?…を持って臨まねばならないと思われてきたのです。

先にも申し上げましたように、指揮者は生涯〝学び続けなければならない〟存在として強い意志を持って切磋琢磨し続けていかねばなりません。少しでも怠れば自分の技術が後退するだけでなく変な癖が付いてしまい、それを直すのにもっと大変な時間と努力が必要になります。だから時間があれば基礎技術…振りの基礎その3掲載…を毎日連続して習練…修練…しなければなりません。

そして何より大切なことは曲から溢れる情緒の総てを伝える事が出来るように細かい表現を工夫して…しかも独り善がりにならない技術を…身に着けていかねばなりません。

ステージでは指先の一振り以外に伝える手段はないのですから、曲の持つ情緒に自分の心に湧き出ずる熱い想いを乗せて想いの総てを伝えられるよう豊かな表情を込めて表現したいものです。

そのためには自分の周りに溢れる色々な豊かな情緒を感じ取る心…感性…がなければならないと強く思っています。だから事あるごとにあらゆる事象から発せられる情報を心豊かに繊細に感じ取る心を養っていかねばならないのではないでしょうか。この〝感性〟があるかないかが指揮者を任せられるか否かの分かれ目のような気がします。

素晴らしい指揮者は曲に書かれた作曲家…編曲家…の想いを引き出し、自分の感性という絵の具でその上に素晴らしい彩色を施していくことが求められ、それに応えるように自分の感性を豊かに働かせていくことが大切となります。与えられた曲をしっかり分析すると共に書かれた曲想をどのように解釈し変化させていくか、それが指揮者に求められる音楽性であり芸術性だと思います。

フリーとなった今、気持ちの上で余裕を持って今まで続けてきたこと…指揮者としての大切なことなど…を纏めてみようと思い立ったのです。と同時にこれからの時間…人生の最後に残された余裕の時間…をもう一度学び直したいという思いも湧き上がってきたのです。

お陰様でこの春から積極的に学びの場を与えられて、再び広く音楽のこと、芸術のことに留まらずスポーツや日常生活のことなどあらゆる分野にわたって学びの場に身を置いて頑張って居ます。

合一会事務局長 77年卒石田

合一会事務局長 77年卒石田